APUNTES DE ARTE MEDIEVAL ESPAÑOL: RESÚMENES DE LA ALTA EDAD MEDIA DE BANGO TORVISO

1.- ALTA EDAD MEDIA.- particularismo hispánico: del "

ordo gotorum" y su pervivencia en la Iberia alto medieval.

Se considera el fin de la antigüedad en el siglo VI o en el 711, según autores.

Los primeros ejemplos de arte cristiano post visigótico se encuentran en Asturias. (historia). ARTE ÁULICO OVETENSE O ARTE ASTURIANO. Tradicionalmente estudiado como arte ajeno a la tradición visigótica. Nacido del arte tardo romano con influencias visigóticas y carolingias. Las fuentes --hablamos del "pseudo albeldense"- cuentan cómo los edificios realizados en la época de Alfonso II (el casto, ) habían seguido el "ORDO GOTORUM". En los 51 años de reinado de Alfonso II se realizaron construcciones áulicas o palaciegas, según relatan las fuentes, de las que destacan el templo dedicado a El Salvador, Santa María del Naranco,

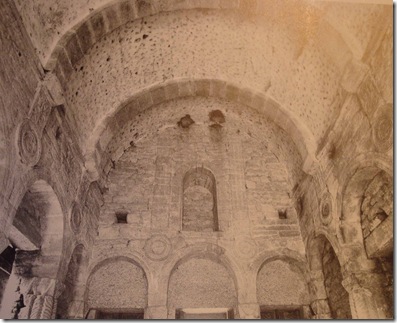

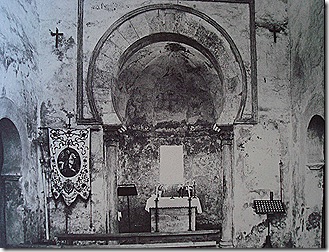

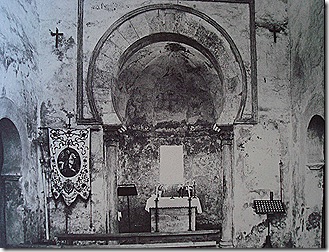

Basílica de San Tirso o San Julián de los Prados o Santullano (812-42)

(De su descripción podemos decir que esta formado por tres naves separadas por intercolumnios de arcos semicirculares apoyados en pilares prismáticos, una nave de crucero y una cabecera tripartita, precedentes todos del arte hispano visigodo. Se conserva un léxico pictórico tardo romano y constituye, como hemos dicho, un ejemplo de obra palatina, áulica, reproducción de la Jerusalén celeste, según interpretación del hispanista alemán Schunk)

Otros ejemplos son San Miguel de Lillo y San Salvador de Valdediós.

Las relaciones carolingias y astures no existen formalmente, las capillas palatinas, sin embargo, mantienen la misma estructura.

SIGLO X

Se inicia el fenómeno del Arte de Repoblación que adquiere según la historiografía diferentes términos (mozárabe, prerromanic). Se produce un proceso de conquista hacia el sur que da lugar a la restauración de ciudades y templos. Todos los edificios hispano visigodos conocidos hoy son restaurados en esta siglo, entre otras cosas debido a reyes y obispos emprendedores que motivaron la restauración de templos abandonados dos siglos antes, es el caso del obispo San Genadio. Algunas obras son: San Miguel de la Escalada (León) Santiago de Peñalba (León) San Cebrián de Mazote (Valladolid), Arco triunfal de San Miguel de Celanova (con modillones de rollos), Santa María de Lebeña (Cantabria), San Millán de la Cogolla (Rioja), Iglesia de Barbastro, Santa María de Melque, San Juan de la Peña (Huesca), Santo Tomás de las Ollas etc...

LAS FORMAS ARQUITECTÓNICAS.

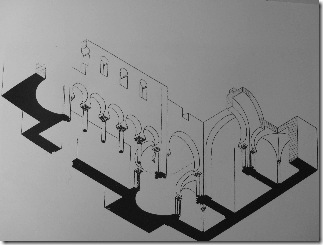

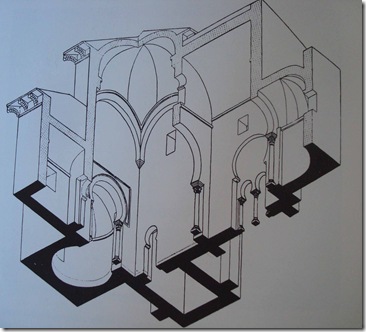

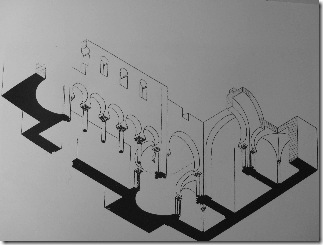

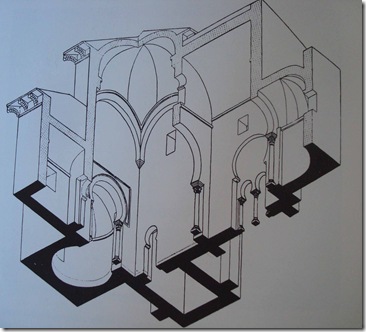

La arquitectura mejor conservada se encuentra en el valle del Duero. Los edificios basilicales adoptan dos formas planimétricas: la tradicional y la compleja (edificios contrabsidados de origen norteafricano con función de sepultura, como es el caso de Santiago de Peñalba(916) que se convierte en una iglesia panteón de San Genadio.

Las formas en el nordeste peninsular, Cataluña, difieren en cierta medida del resto. Se trata de templos de formas muy sencillas con una nave rectangular y un ábside recto con tendencia a convertirse en irregular o trapezoidal: San Julián de la Boada, San Quirce de Pedret, Santa María de Marquet o Matadars.

LAS IMÁGENES.

Son muy pocos los restos que quedan pertenecientes a la decoración suntuaria de las iglesias por tanto las imágenes se reducen al mundo de la ilustración libraria.

La pintura mural queda reducida a mínimos fragmentos de la iglesia de Santiago de Peñalba y Santa María de Bamba: en la primera se trata de motivos geométricos (principio anicónico que también encontramos en Santullano). En los condados catalanes se ha conseguido una mayor conservación, es el caso de las pinturas de la Iglesia del Pedret, los conjuntos pictóricos de Tarrasa (pertenecientes a la tendencia icónica, aunque de elaboración muy tosca y artesana.

La imágenes por tanto quedan en la decoración libraria que se desarrolla en los "scriptoria" con dos tendencias también: naturalista y anti naturalista . Por ejemplo, la Biblia (920) compuesta por Juan y Vimara que se conserva en la catedral de León, concibe las figuras con colores, metalizantes, planos y recursos cromáticos y estéticos básicos, muy diferentes de la tradición miniaturista Carolingia.

El ejemplo de la tendencia naturalista la encontramos en la Biblia Hispalense (finales IX realizada en Sevilla) con atisbos de cierto naturalismo y búsqueda de parecidos razonables con los elementos dibujados.

Muy distinto de esta tendencia es "El tratado sobre la Virginidad de María de San Ildefonso" que se conserva en la biblioteca Laurenciana en Roma.

EL PRIMER ROMANICO.

El milenarismo, la reforma de Cluny y una especie de vigor económico es el que ayuda a la aparición de la competencia entre ciudades por embellecer, transformar y enriquecer con un lenguaje arquitectónico nuevo los templos, monasterios e iglesias. En la península ibérica se distinguen tres grandes zonas con sus particularismos: condados catalanes, Navarra y tierras occidentales. A lo largo del siglo XI se produce un conservadurismo arcaizante que va disipándose poco a poco, y rompiendo mentalidades reaccionarias al final de siglo.

ARQUITECTURA TÉCNICAMENTE ROMÁNICA.

Señalan algunos historiadores que en la península se produjo un efecto, parecido al norte de África en el que se utilizan técnicas subantiguas(Panofsky), pero encontramos ejemplos de trabajos en los que ya se puede hablar de un románico arcaico: San Salvador de Valdediós con 3 naves abovedadas y sistema de bóvedas sobre arcos fajones, o Santa María Lebeña con sistema de contrarrestos de bóvedas.

La arquitectura áulica será la protagonista en la introducción de este nuevo estilo francés con Sancho III el mayor de Navarra (1004-1035) que difunde esos nuevos ideales hacia el reino de Castilla y León. Ayuda al avance de la reforma monacal benedictina(cluniacense) y sufraga las reformas y construcciones como el Monasterio de Leyre, Oña, Santa María de Irache, San Millán de la Cogolla o San Pedro de Cardeña. En el reino castellano leonés, Fernando I (1035-1065) sigue sus pasos y en Cataluña será el Conde Oliba quien, además de viajar a Roma para introducir las nuevas formas de culto, se encargue de la creación del monasterio de Cardona, ampliación de Monserrat, Montbuy, Ripoll, Cuixá o Vïc.

Oliba, en su afán por europeizar su diócesis, difunde la devoción por las reliquias imperante (sermón de dedicación de Santa María de Ripoll). Aparecen las criptas, se difunde su construcción como la San Pedro de Roda, redescubierta en la posguerra civil española o San Vicente de Cardona. También aparecen en las iglesias los deambulatorios o girolas, y se desarrollan las cabeceras y los cruceros. También se desarrolla el uso de tribunas, ya conocido, y fachadas occidentales. Desde Cataluña se exporta el modelo al occidente peninsular (Santa María de Obarra).

HACIA UNA NUEVA INTERPRETACIÓN PLÁSTICA DE LA FIGURA HUMANA.

Sobre todo la escultura monumental es inexistente en este periodo. Se reduce a elementos ornamentales arquitectónicos (hay que decir que muchos de ellos han desaparecido, y sólo quedan algunos capiteles conservados in situ (San Pedro de Roda o San Millán de la Cogolla. Dinteles catalanes de San Genis les Fonts (Maiestas Domini) y San Andrés de Sureda.

El tratamiento de las imágenes de nuevo se circunscribe a los ejemplos citados y a las pinturas en miniatura de la Biblia de Roda y Ripoll con iconografía carolingia.

EL ROMANICO PLENO

Época en la que se construyen los ejemplos más típicos y arquetípicos de la Europa Cristiana. Existe nula importancia de las fronteras. Se desarrollan los núcleos urbanos en Compostela, Jaca, Fromista, Pamplona, Toulouse que gozan de buenas vías de comunicación. La peregrinación es uno de los factores más importantes ,pero no el único en su desarrollo. El protagonismo de las órdenes monásticas resulta decisivo en la difusión del estilo. Cluny y Gorze (ambos benedictinos) aseguran la uniformidad del estilo en sus edificios.

Añadida la reforma litúrgica (adopción del rito romano en toda la península) favorece la utilización de unos determinados espacios y el uso de instrumentos y libros canónicos similares para el desarrollo de la nueva liturgia: nace así la llamada cultura europea del románico.

A efectos constructivos señalamos San Pedro de Taverga ( Oviedo) como uno de los ejemplos del primer momento del pleno románico. En los últimos 35 años del siglo XI y el cuarto de siglo siguiente constituyen el máximo empeño constructivo. Gracias a las "parias" pagadas por los reinos de Taifas y el florecimiento económico que supuso, se crean mecenazgos con Alfonso VI, Doña Urraca, Sancho Ramírez I, Alfonso I el batallador. (Ermita de la Anunciada en Ureña (Valladolid).

EDIFICIO ROMANICO.

Se abandona la tendencia a la inarticulación muraria de carácter prerrománico. Los paramentos se dinamizan, ya que se recurre a elementos esculturados. El templo adoptaría una estructura abovedada en su totalidad con bajantes en pilares cruciformes gracias al uso de arcos perpiaños o fajones. La columna se aleja de los modelos clásicos pero consiguen cierta uniformidad tipológica: basa de perfil ático, fustes lisos, capiteles que adoptan el esquema de la cesta corintia.

SÍMBOLO Y FUNCIONALIDAD DE LA IGLESIA Y SU ENTORNO.

La iglesia material empieza a interpretarse como el emblema de la Jerusalén celeste. Podría relacionarse con una forma antropomórfica según la fórmula descrita por San Juan en el Apocalipsis. Desde el siglo XI se identifica con la forma humana yt el presbiterio se convierte en la cabeza, el coro en el pecho , las naves del transepto en los brazos y así sucesivamente hasta llegar al pórtico de entrada que serían los pies. La nueva liturgia hace desaparecer el "Iconostasio", se mantiene la separación por sexos y el uso del pórtico para los penitentes.

En la GEOGRAFÍA DEL ROMÁNICO existen varios criterios urbanísticos, por ejemplo el elevamiento del templo y su señalización extramuros hasta un atrio y cementerio.

TIPOS ARQUITECTÓNICOS Y DISPERSIÓN GEOGRÁFICA.

La difusión europea del románico está muy relacionado con la creación de talleres de canteros en los reinos occidentales (Jaca, Pamplona, Silos, Burgos, Fromista, Sahagún, León, Santiago de Compostela).

El tipo eclesial más conservador es el de planta basilical , sin que el crucero sobresalga de las naves colaterales, sólo se acusa en la mayor profundidad del tramo que sostiene el cimborrio que carga en la intersección del transepto.

San Martín de Fromista, Sede Jaquesa, San Pedro de Arlanza. Lo novedoso en el estilo estriba en el tratamiento de la sobre estructura: escalonamiento de vanos, empleo de columnas acodilladas y aplicadas a los pilares, cornisas con acusados relieves en metopas y canecillos (temas historiados).

Esta tipología arquitectónica se desarrolla en el último tercio del siglo XI.

La planta basilical combinada con crucero sobresaliente de las naves colaterales, es una clara solución unida a un funcionalismo eclesial propio de comunidades monásticas o templos catedralicios. Es el área castellano leonesa en donde primero encontramos tales ejemplos: San Isidro de León y Santo Domingo de Silos.

De todos modos de todos los edificios románicos no sólo españoles sino europeos, será la catedral de Santiago de Compostela la que se constituya en prototipo modélico de lo que consideraríamos de forma teórica el periodo de madurez del estilo.

No obstante, de todos los edificios románicos, no sólo españoles, sino europeos, será la Catedral Compostelana la que pueda constituirse en prototipo modélico de lo que consideraríamos de forma teórica el periodo de madurez del estilo.

EL EDICIFIO ROMÁNICO

Existen dos claras definiciones que nos llevan a poder definir el edificio románico en su totalidad la unión de diferentes tipos arquitectónicos y por otra parte juega un papel fundamental la dispersión geográfica, como muestran estos ejemplos de edificios que constituyen el núcleo principal de edificios románicos plenos:

- San Saturnino de Toulouse, San Isidoro de León, San pedro de Dueñas (1110), San Frutos de Duralón, San Salvador de Sepúlveda, Santo Domingo de Silos(desaparecida prácticamente), Santa Marta de Tera (Zamora) y Santiago de Compostela ( iniciada segun diferentes fuentes en torno al 1075-78, impulsada por el obispo Diego de Peláez, continuada por Diego Gelmirez hacia el 1090 y concluida provisionalmente en el 1122)

Esta misma catedral forma parte de un núcleo de iglesias llamadas de peregrinación: San Martín de Tours, San Marcial de Limoges, Santa Fe de Conques, San Saturnino de Toulouse. Todas ellas presentan una tipología muy homogénea: edificios de tres a cinco naves con transepto de igual estructura a la de las naves longitudinales terminados los brazos en cruz y fachada flanqueada por torres; cabecera estructurada en una girola con capillas radiales que se prolongan hacia los brazos del crucero y refuerzos de arcos fajones en todas las uniones

DESARROLLO MONUMENTAL ESCULTÓRICO.

Según explica Bango Torviso la escultura romana tuvo siempre dos vertientes complementarias: por una parte una escultura de élite, procedente del mundo patricio y lleno de reminiscencias Áticas, y por otra parte una escuela escultórica plebeya que creció con modelos cada vez más toscos y realizados sin pericia técnica ante la desaparición de la primera. Así encontramos relieves en San Pedro de la Nave, Quintanilla de las Viñas, Lillo, Francelos, Pila de San Isidoro de León.

Por otra parte en los capiteles de Leyre, Teverga y Mondoñedo asistimos a representaciones de técnica imperfecta y tosca: por otra parte, en San Martín de Fromista, Jaca, San Isidoro de León muestra figuras de corporeidad sobresaliente, en algunos casos -Fromista- las figuras representan anatómicamente una copia de la Orestiada que se representa en el sarcófago romano de Husillos (obra de la época de Adriano). La escultura estará al servicio de las necesidades iconográficas.

LA PORTADA ROMÁNICA Y SU MENSAJE

Fuerte aspecto en claroscuros merced a la acusada compartimentación del muro. Vanos abocinados en multitud de arquivoltas que apean en jambas, transformadas en columnas o codillos. (Su origen se remonta o encuentra en los edificios otonianos (gran puerta de la Catedral de Espira).

El motivo del programa iconográfico suele ocuparlo el tímpano, aunque la decoración historiada rompa con el marco y lo trascienda de una forma acumulativa por toda la fachada: Santiago de Compostela, Asturias (jambas de Lillo) o los relieves de la portada de Hisldesheim (puerta monumentalizada a la manera de arco triunfal; un modelo que se repite en Borgoña, España y el Languedoc. Se cumple, una vez más, su misión de Biblia de los ignorantes en donde se desarrolla una Teofanía que evoluciona de una "maiestas" abstracta hacia una, de medida más humana, como es la del Dios del Juicio Final. No obstante los programas iconográficos encuentran distintas explicaciones según los historiadores.

En el caso de Cataluña, pionera en la introducción del pleno románico apenas realiza portadas esculpidas y tanto en escultura como en arquitectura queda en un plano muy secundario.

CLAUSTROS HISTORIADOS.

Realmente. se sabe muy poco debido a la escasez de restos arqueológicos (parte antigua de Santo Domingo de Silos y los capiteles del claustro de la Catedral de Pamplona) En general encontramos imágenes dogmático-catequéticas según sugerencia de San Bernardo.

En Santo Domingo de Silos los temas narrativos forman una secuencia histórica dogmática: La Ascensión, Pentecostés, Entierro y Marías en el sepulcro, descendimiento, discípulos de Emaús y la duda de Santo Tomás. Todos corresponden al ultimo cuarto del siglo XII. Temas animalísticos , florales que desprenden una aire hispano andaluz. Los pórticos de Iglesias locales no mostraron manifestaciones escultóricas antes del siglo XII y muy rara vez con temas narrativos.

UNA ARQUITECTURA PINTADA

Criterios de restauración decimonónica nos han dejado prácticamente sin pinturas murales. El concepto de piedra limpia fue un errático movimiento restaurador que no tuvo en cuenta que un templo no quedaba concluido hasta la finalización de la decoración pictórica. Las pinturas decoraban, no sólo el interior del templo sino también el exterior de las iglesias. Capiteles y relieves iban policromados y muchas veces se ampliaban las zonas de pintura para dar mayor relieve a las esculturas, con la mezcla de pintura y escultura. Quedan pocos ejemplos pero el tímpano de San Justo en Segovia nos puede dar una idea.

Por otra parte, se ha hablado de escuelas itinerantes de pintura como la del maestro de Tahull: Roda, San Baudelio de Berlanga; conjuntos pictóricos como el de San Isidoro de León o San Quirze de Pedret.

LOS TESOROS SAGRADOS

Las fuentes de la época hacen referencia a obras suntuarias y muebles, cruces, campanas, cálices, palios, libros, etc... Existe en la sociedad románica la atracción hacia la fe por medio de las riquezas que alegran la mansión de la dvinidad: "Arqueta de las bienaventurazas". Se usan materiales como el oro, la plata, el azófar o el marfil. Y son muchos los ejemplos que podemos rastrear de ese tesoro que acapara y acumula la Iglesia de manos de comitentes y promotores: "Arqueta Santa de la catedral de Oviedo", "Arqueta de San Millán", "arqueta de San Felices", "Relicario de San Isidoro" o el "antependium de Santa María de nájera.

DEL TARDO ROMÁNICO AL GÓTICO

LEXICO Y ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS.

LOS EDIFICIOS CISTERCIENSES

LA ESCULTURA; EL NATURALISMO IDEALIZADO Y EL HUMANISMO ICONOGRÁFICO.

(Continuará)